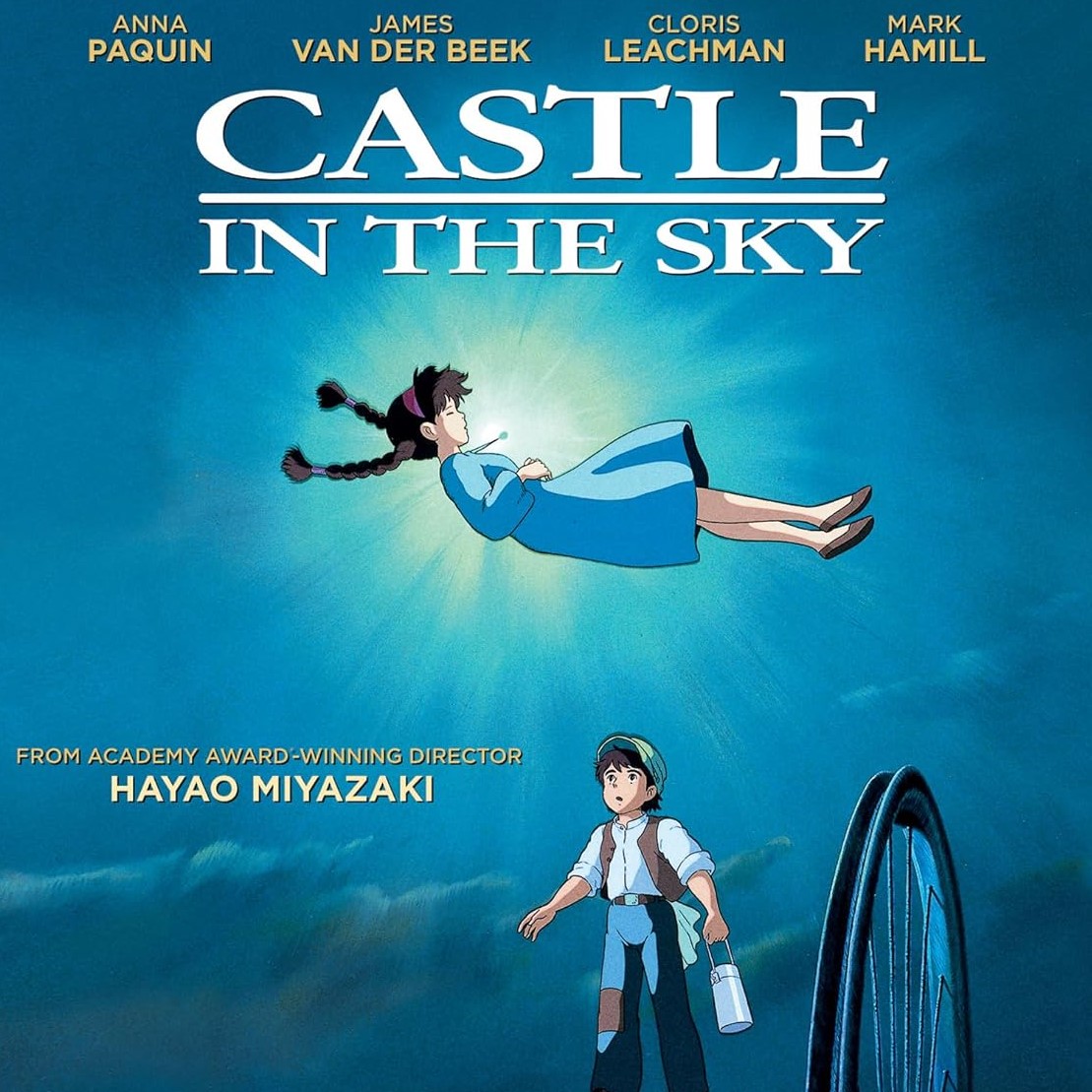

『天空の城ラピュタ』は、1986年にスタジオジブリが発表した宮崎駿監督の名作アニメ映画です。この作品は、少年パズーと少女シータが天空に浮かぶ伝説の都市ラピュタを巡る壮大な冒険を描き、多くのファンに愛されています。本記事では、映像美や音楽の魅力に加え、物語やキャラクターの課題についても具体的に考察し、作品の真価を掘り下げていきます。

ラピュタの描写における魅力と課題

ラピュタは飛行石を中心とした超科学文明の象徴であり、その荘厳なビジュアルは圧倒的です。天空に浮かぶ城や自然と共存する廃墟の美しさは、観る者に強い印象を与えます。しかし、その文明の哲学や意義についての描写は不十分で、観客に「なぜラピュタが重要なのか」を深く理解させるまでには至っていません。

特に、クライマックスの「バルス!」という言葉による破壊シーンは、視覚的なカタルシスを提供する一方で、ラピュタそのものの存在意義が単純化されてしまった印象を受けます。ラピュタが持つ哲学的なテーマや社会的な警鐘をより掘り下げて描くことで、物語全体の厚みが増したのではないでしょうか。

キャラクター描写の偏り

パズー:正義感溢れる少年

主人公パズーは夢を追う純粋な少年として描かれていますが、物語全体を通して内面の葛藤や成長が乏しい点は課題です。彼の行動は一貫しており、それが物語の安定感に寄与する一方で、キャラクターとしての奥行きが不足しています。

シータ:物語のカギを握るヒロイン

シータは古代文明の秘密を持つ重要な存在であり、終盤の「バルス!」を詠唱する場面では物語を動かす主導的な役割を果たします。しかし、それ以外の多くの場面では受動的に描かれ、彼女自身の主体性が十分に発揮されていない印象を受けます。彼女のキャラクター性をより深く掘り下げる余地があったと言えるでしょう。

ムスカ:冷酷な悪役

ムスカは『天空の城ラピュタ』の中でも際立つ存在感を持つキャラクターです。その冷酷さと権力への執着が物語を引き締めていますが、彼の行動動機は「支配欲」に留まり、過去や背景が描かれないため単調に感じられる部分もあります。彼のキャラクターに深みを持たせることで、さらに魅力的な悪役となったでしょう。

圧倒的な映像美と演出力

『天空の城ラピュタ』の最大の魅力は、その圧倒的な映像美にあります。天空に浮かぶラピュタの壮大なスケール感、草木が生い茂る廃墟の美しさ、飛行石の神秘的な輝き。これらの要素は、スタジオジブリならではの緻密な背景美術とアニメーション技術によって生み出されています。

特に、パズーがフラップターで空を飛ぶシーンや、ラピュタ崩壊の描写は、アニメーションの可能性を存分に引き出した演出として高く評価されます。これらのビジュアル表現が、観客を物語の世界へ引き込み、忘れがたい印象を残します。

久石譲の音楽の力

音楽もまた、本作の魅力を語る上で欠かせない要素です。久石譲が手掛けたサウンドトラックは、冒険心や緊張感を引き立て、物語全体を壮大に包み込みます。特に「君をのせて」は作品を象徴する楽曲であり、シータが空から降りてくる冒頭のシーンで流れることで、観客の心を瞬時に掴みます。

ただし、音楽に頼りすぎる部分も見受けられます。物語の弱点を補完するように音楽が感動を引き出しているため、もし音楽がなかった場合、ストーリーだけで同じ効果を得られるか疑問が残る点は否めません。

総括:名作でありながら課題を抱える作品

『天空の城ラピュタ』は、その映像美と音楽、そして冒険のワクワク感で多くの観客を魅了する名作です。しかし、ストーリーの浅さやキャラクター描写の不足、ラピュタという舞台の扱いの浅さといった課題も存在します。

それでもなお、この作品はアニメーションの歴史において重要な位置を占め、一度は観るべき価値を持つ作品であることに変わりありません。映像美や音楽を楽しみながら、物語の奥行きについて考察することで、『天空の城ラピュタ』の新たな魅力が見えてくるでしょう。